一年一度的清明节,又赶上风起的时候。这几天清明祭扫的消息泛了上来,网上议论不消停。哈尔滨这边刚刚出了新令,说要严查冥纸冥币的流通。规定严厉,从生产、物流到销售、焚烧,逮着就罚。纸和币在市场上几乎断了货,买也买不着。其实倒也不是第一次,早在2009年,哈尔滨就发过这样的公告,为此还专门拉出了个治理小组,专人看管,就是防得这么紧,到底有效果没有?

不只哈尔滨,别的地方也像个接力赛似的,纷纷跟进。地方治理规定层出不穷,一会儿禁卖,一会儿查烧,生怕一个不小心搞出环境问题。说白了,清明节随手燎纸火,人一多,天又干,风险确实在。空气里腾起呛人的烟,野草着一把火,这种事媒体年年都报。可再这样紧着抓,为什么群众情感还是很冲突?

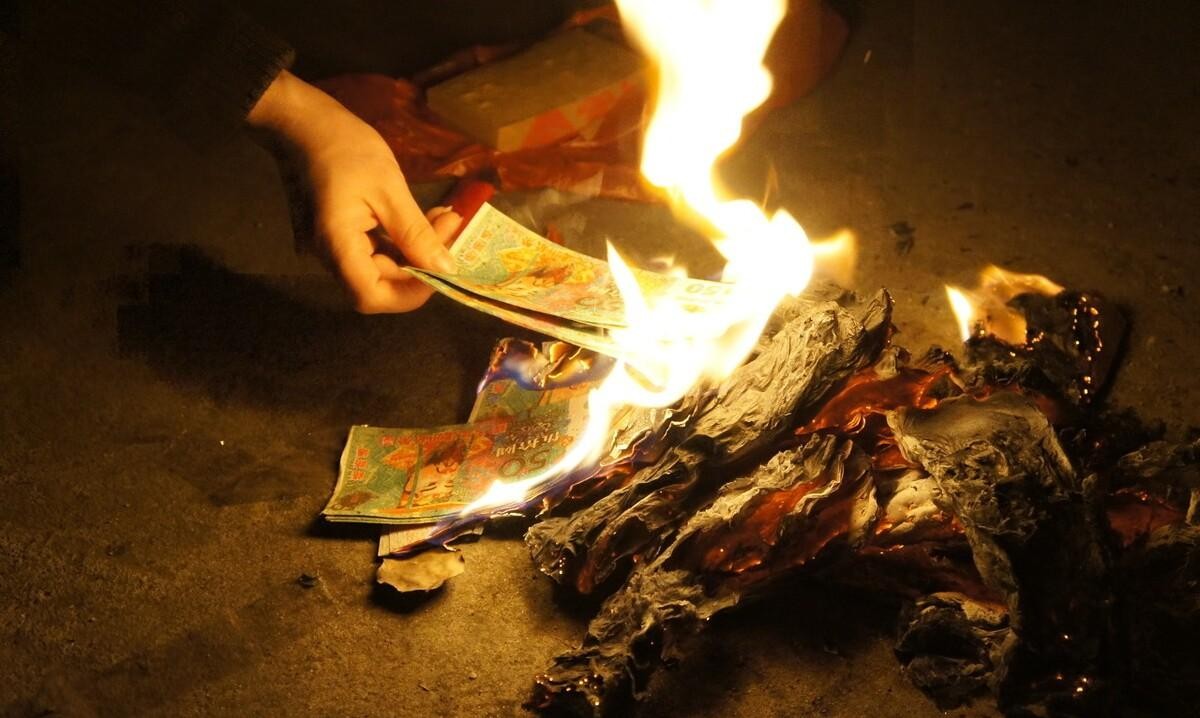

明面上的理由是焚烧容易污染环境,也防范火灾。城市里治理环保,这招没得说,目的谁都懂。可背后反对的声音也很大,说这样的严禁属于干涉习俗,是不是有点过了头?不少网上的批评直奔一点:清明节祭祖,千年传统,怎么能说变就变?祭祀烧纸到底是迷信还是人情?

节日到底是封建遗物还是文化符号?真有意思。明明搞不清古人是怎么想的,今天却总有人喜欢以现代的标准去批评过去。细想想,这事儿到底该不该全盘否定?又有多少人是铭记祖先,多少人是随大流?高高在上的政策,落地的时候,难免跟底层老百姓有落差。你要说有些工作人员一点不懂人情世故,好像还真能让普通人难受一肚子气。

**毛泽东当年怎么看待祭祀?态度其实挺有说服力。**

1954年清明那会儿,毛泽东在杭州,专门让人挑了花圈送到西湖畔岳王坟,纪念岳飞。他并不避讳表达自己的敬意。那段时间,西湖附近坟墓成排。浙江省想划整,想腾地方出来美化环境,毛却说要保留一批有代表性的墓,像岳飞墓那种英雄坟不能动!这判断力在今天看来,还真挺超前的。你问毛泽东是不是迷信?讲科学的人会觉得他不是。可他却吩咐要慎终追远,不能忘本。这样的做派,能说是唯物主义吗?

1959年夏天,毛泽东南下考察到韶山,凌晨带着随行人员去给父母扫墓。没有提前准备,只随手折了松柏枝,编成“花圈”,献在父母坟前,默哀三鞠躬。偏偏这件事,成了后来无数人争论的焦点。毛自己说得明白:“共产党人不信迷信,生我者父母,教我者师长,不能忘。”群众听了,心里更有主意。哪怕宗教气氛冲淡了,情感和仪式却是永远去不掉的东西。你说祭祀没用吧,这句“不能忘”,分量比天还重。可偏偏有时候,官方听见群众齐刷刷地说“这不迷信”,自己却又犹豫了。

所以有人觉得祭祀活动纯粹是形式,内里什么都没有。可另一拨觉得,寄托情感没别的好法子,清明不去祭奠,说不出的难受。这类情况真实得很。你去问小孩,他们说祭祖是去陪爷爷奶奶聊会天;老一代说,清明哪能不磕头,不上坟?观念冲突挺显眼。说是民族习惯,时代变了,做法反而难统一。

**说一句不负责任的话,其实不管是烧纸还是不烧,大家都不是纯粹的唯物论者。**

你烧纸,未必真信那张黄纸能到地府。你不烧,难道心里的思念能彻底消解?多半是逢场作戏,但正是这点形式,才让人踏实。人都这样,不信神鬼,却信仪式。不知从哪天起,谁家开始供奉祖先,谁家不供,慢慢演成规矩,最后就成了大事。

小到家庭,大到民族,清明一直是中华文化里一个挺特别的纽带。有国家层面的象征意义,也有个人的悲喜交集。譬如1937年清明节,中国共产党和国民党还联袂祭黄帝陵。林伯渠宣读的祭文,是毛泽东亲自起草的。寥寥数语,“赫赫始祖,吾华肇造”,写得庄严又潇洒。那年头,国家动荡不安,民族情感格外需要凝聚力。历史的车轮绕到今天,黄帝陵祭祀照样一年一度,海内外华人都关注。1980年陕西又恢复公祭,规模越来越大。国家出面,地方筹办,礼仪讲究得很,还专门成立了“礼仪专家组”,什么历史、考古、音乐、绘画,都请进来了。祭典12道程序,三牲、花篮、礼炮,一个没落。你说这要是“封建迷信”,为啥还上了非物质文化遗产的名单?真要革新,政府不会两头矛盾吧?

看起来统一管理有理。可祖先崇拜这回事,民间的变革真有那么快?有新闻说有人不烧纸也能祭祖,网上卖的代客祭扫服务火了。城市家庭用鲜花、水果代替纸钱,环保得多。不过不烧纸的也愤愤不平,说传统断了,情感冷淡,仪式感没了,活像机器。你还记不记得,有些人连爹妈的名字都快忘了,祭扫也只是手机点点外卖,啥都不用亲自干。这种进步到底算不算冷漠?没人能给你答案。

当然,情况也不是非黑即白。有些地方规定严禁焚烧冥纸,有些又鼓励绿色祭祀,比如一束花、一棵树、一首歌啥的。偷偷说,实际上偷偷烧纸的人也不少,管得了表,管不了里。毕竟纸钱之下,是一堆未完的心愿,怎么能一刀切掉?

民俗和文明并非完全对立。你说禁止焚烧是先进?是,但风俗是一点点磨出来的,不是今天说改明天就能消失。光靠发禁令,群众不服气,反而把祭祀和迷信混在一起对抗。不是人人都信这一套祖宗文化,但在大事面前,心里还是会有点虚。

有人说清明要革新,祭祖方式也得跟上社会进步。对,有道理;但老一辈就觉得祭祖是天大的正经事,你让他丢了烟火气,他未必能接受。祭祀方式更迭本来就慢,总有人念旧。你要说哪种方法正确,也没意思,谁能规定人心怎么想怎么做?

也有批评说这些祭祀活动没多少意义,纯粹浪费资源,污染坏环境。这里要提一句,祭祀的确带来生态压力。每年清明前后,林火和空气污染数据都有上升。根据环境部门数据,2019年北方局部城市清明三天,PM2.5浓度一度高过常态。可这数据下,真正火灾的却不多。治理要治理,但一刀切未必妥当。

谁也说不好最合适的方法。城市更讲究环保,农村更重传统,交织起来,没那么简单。地方做法不一,有的宽松,有的严格,同一城市不同社区也不同步。有地方直接修起祭祀园区,统一管理;有地方继续放宽民俗,分段治理。你问问身边人,意见各一半。表面上说要“引导文明祭扫”,其实每家每户的习惯谁也左右不了。普通人想记祖宗,多半也不会太离谱。

传统和现代,礼仪和环保,谁重谁轻,各有答案。不要太拘泥一种答案,没人能拿出放之四海而皆准的答案。现在把清明看成纯粹迷信或纯粹先进,这种分割好像不太现实。民心复杂,有矛盾,也有温度。说实在的,清明节这回事,一时半会儿,根本解释不清楚。太多个人感受掺进去了,怎么能用一刀切?

就算明天清明节完全变成新的模样,也许还有另一种方式再延续下去。至于该怎么做,现在还远远没有定论,或许永远没有吧。