声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1908年,清朝还没正式灭亡,但很多事情已经开始变了。

那一年,光绪皇帝去世,慈禧太后紧跟着走了。

朝廷内外一片慌乱。

可就在这种局势下,有人注意到一件听起来不怎么起眼的事:能读懂满文的人,越来越少了。

这事儿其实早就有苗头。

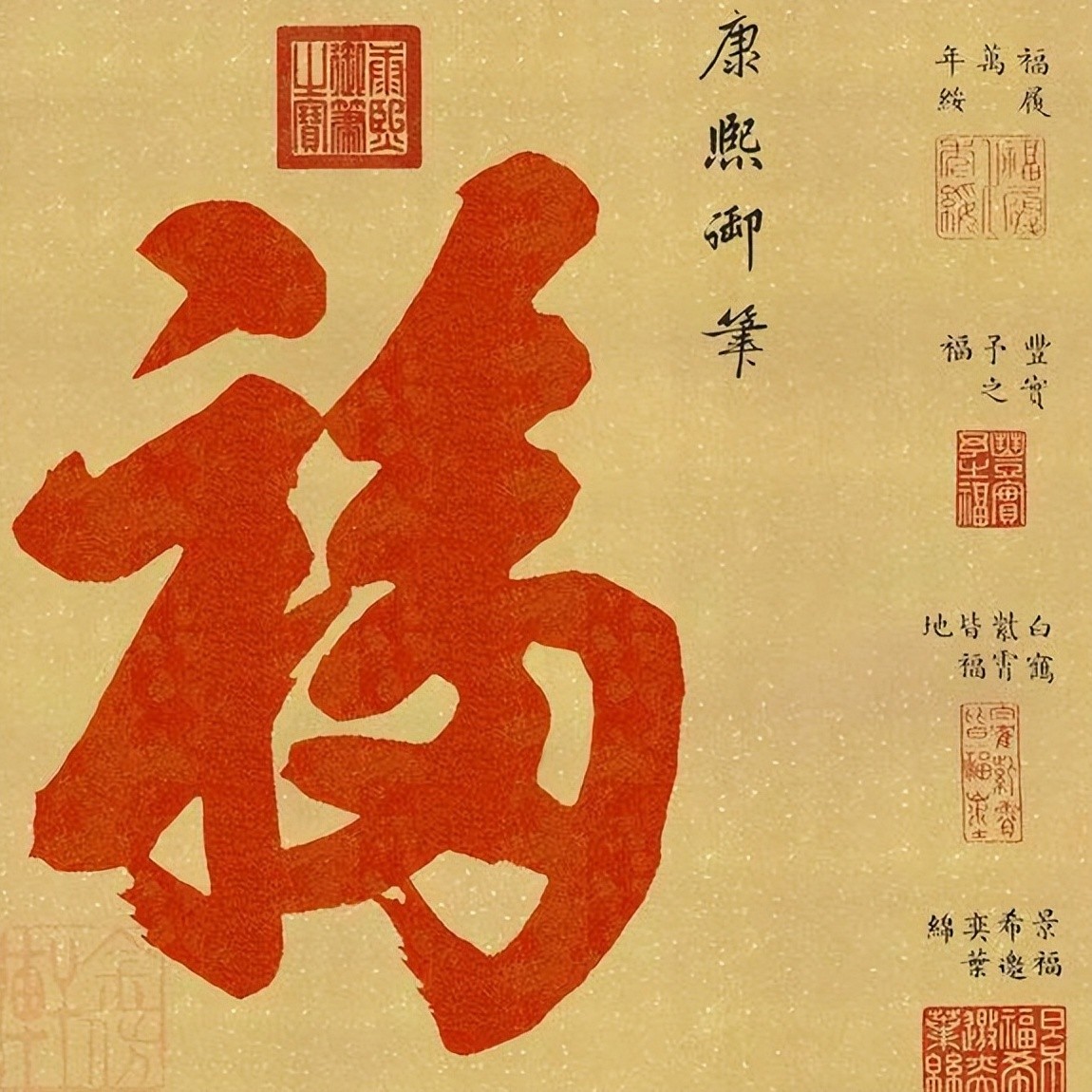

早在康熙年间,皇帝就发愁——自己身边的满族贵族,越来越多地说汉话,写汉字,连家书都用汉文。

他下过命令,让八旗子弟必须学满语。

可惜啊,成效不大。

那时候的北京,谁说一口地道的京片子,谁就显得有身份有教养。

而满语呢?反倒成了“老土”的象征。

说起来有点讽刺,作为统治者的语言,满语竟然在首都最先“掉队”。

再往前推几十年,乾隆朝正值鼎盛。

乾隆皇帝喜欢汉文化,写诗、作词、批奏折,样样精通。

他甚至把自己的汉文文章结集出版,自称“十全老人”。

可别忘了,他是满人,按理说该以满语为本。

可他自己都天天用汉文处理政务,满语呢,成了礼仪性的存在。

有人可能会问,清朝不是也有很多官方文书是用满文写的吗?没错,尤其是早期,满汉并用。

但到了嘉庆以后,满文的“官方地位”基本上就成了摆设。

很多奏折虽然写的是满文,其实先用汉语起草,再找人翻译过去。

像是完成一个规定动作,仪式感大于实际用途。

那么,这到底是怎么回事呢?

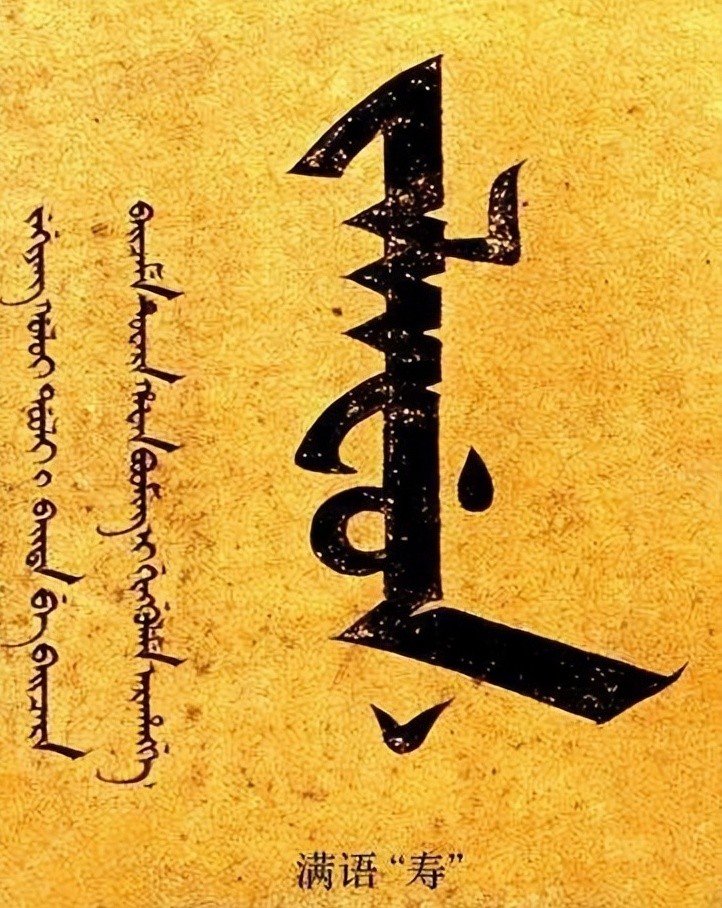

要理解这个问题,得回到满语的出身。

它是通古斯语族的一支,原本是女真人在东北草原使用的语言。

词汇量相对有限,主要用于日常生活、打猎、作战。

可一旦进入中原,面对庞大的行政系统、复杂的文化语境,满语就有点“跟不上”。

举个例子,当年清廷想发布一个关于税收的命令,却发现满语里根本没有对应的词汇。

最后没办法,只能用汉语起草,再勉强译成满文。

结果是——译文看不懂,连旗人自己都一头雾水。

时间一长,大家干脆就用汉语了。

省事儿。

但说到底,这并不是语言的错。

是时代变了。

清初,努尔哈赤起兵十三副铠甲,一步步统一女真各部,到皇太极改国号为“大清”,那是一个民族上升的时代。

满语当时不仅是语言,更是认同的标志。

谁要不会说满语,连八旗子弟的身份都成问题。

可是,清朝入关以后,面对的是几千年积淀的汉文化。

在这种环境里,满语没能形成像拉丁文那样的“延展性”,也没有像日语那样主动吸收外来词汇的机制。

它只能慢慢地,退守到东北的街头巷尾。

不过,话说回来,满语并没真正消失。

它只是变了模样,藏进了人们的日常语言里。

比如,“啵棱盖儿”。

东北人都知道是“膝盖”的意思,很形象。

但这词儿其实来自满语“pelegar”。

再比如“嘎达”“哈喇味”“星星布达”“压马路”“巴图鲁”……这些词现在听着挺接地气,很多人以为就是东北土话。

其实,都是满语留下的痕迹。

北京话里的“儿化音”也有满语的影子。

满语不讲声调,但有轻重音的变化习惯。

而“儿化”这种发音方式,刚好符合他们的语音系统。

久而久之,就成了北京话的特色。

还有地名。

哈尔滨、伊春、齐齐哈尔、佳木斯……这些名字听起来不太像汉语,是因为它们本来就不是。

像“吉林”,原意是“沿江”,满语叫“吉林乌拉”,后来就简化成“吉林”。

你要是音译成“吉林江”,听着就不对味儿了。

这就有点意思了。

一门语言虽然不再完整地被使用,但它的词汇、语音、地名、甚至生活方式,却在另一种语言中存活下来。

它没有死,只是换了一个壳。

1980年代,北京有人想恢复满文教育,计划成立“满文书院”。

组织者全国范围内找懂满文的人,结果发现——不到100人。

北京只找到三十多个,最年轻的也快六十岁了。

这事儿后来没办成。

人不够,教材不全,学的人也寥寥无几。

从那以后,再也没人提“满文书院”这个事了。

参考资料:

佟永功,《满语研究与语言接触》,民族出版社,2002年。

张成福,《清代语言政策研究》,社会科学文献出版社,2010年。

王明珂,《历史记忆与族群认同》,中央编译出版社,2004年。

赵力,《清代满文文书与制度研究》,中华书局,2015年。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!